【回校友回忆录】回忆永安师范的劳动校风

发布时间:2023-11-30 来源:张一仪

我在永安师范工作十年,亲历亲见永师体力劳动成风,至今记忆犹新,值得记述。

工友?校长!

1958年8月,我到永安师范报到。走进校园,第一感觉是"洁"与"静"。道路、操场、走廊非常清洁,看不到一片纸屑。操场围墙上写着巨大的标语:"爱祖国,爱人民,爱学习,爱劳动,爱护公共财物"。四处草坪、花圃,菜满园,瓜满架,似乎不太像学校。正迟疑,只见教室走廊尽头出现一个人。他头发灰白,面色红润,正稳稳地挑着一担开水往大开水桶里倒。此必工友无疑!于是上前问道:工友同志,教导处在哪里?那人对我端详一下,笑吟吟地说:"呵,新老师,欢迎欢迎!"傍晚,我在宿舍里整理床铺,教导主任林文荣老师进来说:"张老师,何校长看你来啦!"后面跟着一个人,正是刚才挑水的那个中年人,原来是校长啊。他见我打着赤脚,又笑吟吟地称赞道:"你们厦大很彻底嘛!"意思是厦大劳动教育很彻底。其实那个年代,厦大学生打赤脚很普遍。后来听说何邦基校长是惠安人,参加过游击队,老党员,一直是农民样。可惜,不久何校长被调到长汀师范去了。

从扛毛竹到挑铁砂

永师学生大部分来自农村,他们从小参加劳动,不但爱劳动,而且能劳动,个个训练有素。大炼钢铁运动开始了。师生在操场上建起了小高炉。需要毛竹盖工棚,于是大家到罗家山砍毛竹,然后扛回来。早早起床,带上柴刀,徒步到了竹林。砍好毛竹,中午吃"草包饭",那是大米放在蒲草编的包里,在大锅水里煮成,有一种淡淡的草香味,配着两根萝卜干,真是美味。接着,开始扛毛竹。学生一人扛两根,我受照顾,扛一根。山间小路上,同学们健步如飞,肩上毛竹荡悠悠有节奏。我从未干过这种活,步伐乱,肩膀痛,越走觉得毛竹越来越重。回到学校时,天已经黑了,肩膀也破了皮。那天去扛毛竹的学生集中在小礼堂,舞台上一位三十来岁的人在讲话,总结今天的劳动活动。他卷起袖口,裤筒也是一边高一边低,估计也刚从罗家山回来。我问旁边的人:这是谁?答曰:"这是新的校长,崔立勋校长。"我想:"这么年轻的校长,同大家一起劳动,了不起!"炼铁需要铁砂,师生又到西洋镇挑铁砂。西洋盛产铁砂,铁山上挖去外面一层不很厚的土,露出赤红的铁砂。我们用土箕将铁砂挑到火车站,装进货车车皮,送到城郊车站 ,再运回学校。我天天赤脚上山下山,霜风一吹,脚底龟裂出血,但仍坚持干活。

夜晚,高炉周围,有的装料,有的加柴,有的鼓风,火光闪耀,人声鼎沸。经过几天奋战,永师炼出了第一炉生铁。 永安报立即报道,引起强烈反响。中央提出当年钢铁产量要达到1070万吨,超过英国。大家干劲特别大,不少人整夜不休息,学生把老师锁在家里,强迫他睡觉,情景感人。

校园的菜地和乡间的农场

永师地处永安西门的鳌山山麓,学校周围有不少空地,学校发动师生把这些荒地开垦成农田,然后分配给各个班,种上各种蔬菜,有芥菜、小白菜等,规定蔬菜收成全部交学校食堂,用于改善学生生活。那时,师范生免交学费、伙食费和住宿费,还有助学金帮助家庭特别困难的学生,有的学生从头到脚,戴的帽子、穿的衣裤,鞋袜都是国家给的。每生每月伙食费八块四角。每周改善生活两次,一次吃肉一次吃面条,平时多吃咸菜。自从有了菜地,农村来的学生又善于种植,蔬菜丰收,生活改善了。清晨时分,校园热闹起来,学生们有的朗读,有的弹琴,有的跑步,更有分组管理菜地的学生给蔬菜浇水施肥,校园里一片生机繁忙景象。

为了落实党的教育方针,实行教育与生产劳动相结合,学校还在大炼乡创办了农场。农场有水稻田几十亩,派黄孙恒、李贞炎、江芳桂三位老师常驻管理。学生每学年到农场劳动两次,一次春耕,一次夏收。这样,通过劳动,让学生经历水稻生产从播种、育秧、插秧、施肥、耘田到收割、打谷、晒谷归仓的全过程,体验"粒粒皆辛苦",以体力劳动为荣。班主任和语文数学老师则跟学生下农场,安排一定时间上课,劳动和教学两不误。

下农场劳动,往往成了学生特别是那些劳动好的学生的节日。他们情绪高涨,天刚蒙蒙亮,许多学生就起床,准备农具,穿上劳动用的破旧衣服,吃了饭赶忙下田。学生中有不少劳动好把手。春耕时节,有的学生犁耙皆能,吆喝挥鞭,有模有样,以为乐事。有的学生插秧又直又匀,在寒冷的水田里,脚步发出有规律的声音。女同学往往是运秧能手,她们挑着两大土箕的秧苗,在又窄又软的田埂上疾走(慢走反而容易摔入泥田),肩上的扁担上下荡悠,似优美的舞蹈。夏收时节,为了避过中午的高温,早晨不吃饭先收割。那些手脚麻利的学生能够长久弯腰,唰唰唰唰,一口气割下五六丛水稻。这时春耕中的运秧能手变成了运稻能手,她们预先用稻秆编成长绳,将割下的水稻捆起来,用力一翻就背到肩背上,沿田埂向打谷机走去。打下的谷子用农村的大箩筐装,一担轻则120斤,重则150斤。沿着田埂挑到打谷场,只有中青年强壮劳力才能胜任,但不少学生却做到了。据说某学生有一次挑起了两百斤的担子,了不起啊!

每年必去的下乡支援农业

上世纪六十年代,按照上级指示和安排,学校每年都要下乡支援农业,就是组织学生下乡帮助农民春耕或夏收。六十年代初的一个春天,按学校的统一安排,我作为班主任,带领学生,到西洋支援春耕。我那个班被分配到西洋的芹菜洋去劳动。

记得从城里到西洋,还没有进入西洋大街,山脚有处拐弯路口,我们从这里上山,挑着铺盖沿着蜿蜒的羊肠小路走着,到达芹菜洋时已是黄昏了。当晚,我和班干部先与生产队干部商定这次支农的主要任务,然后向全班学生仔细分配了农活,又不厌其烦地讲如何拿出干劲,遵守纪律,注意安全,虚心向贫下中农学习之类的老话。笫二天天刚亮,许多同学已经起床了,他们在小河边洗漱完毕后,就到食堂吃饭。那时各地都办公共食堂,报上还宣传它的优越性。这里的食堂就设在生产队办公室旁,有厨房,有饭厅。几个饭厅里排满桌凳,八个人一桌。同学们刚坐定,社员们也来了,因为户户基本上停炊,都到食堂用餐。早饭吃的是每人定量的一竹筒半干半稀的糙米饭,配饭的是青菜萝卜之类。那时是集体劳动,按时出工按时收工。山间浓雾弥漫,太阳出得迟,寒气袭人。出工时间还没到,同学们个个换上劳动专用的破旧衣服,劈田耪修田埂的磨利劈刀锄头,拔秧插秧的准备土箕,施肥的装好了农家肥担子,个别帮忙耙田的牵着牛扛着锄耙,真有点“老把式”的架势。不久,我们在社员的带领下出发了。

山里的农田,除住房周围的大块洋面田外,都比较分散,走一段路才到达田边。来到屋前的秧田旁,社员先坐下吸烟,同学们已踩进秧田,拔秧、洗秧、捆秧,干得也颇利索,因为这种活他们干过。等到挑秧插秧时,真正的老把式还是社员。农民用大土箕挑秧,又多又快。我那时正学插秧,行距株距都不匀,老也插不直。一位社员教我说:对着一行的第一株插,不要对着眼前的一株插。这个办法真有用,慢慢地一行行有些直了。浓雾渐渐散去,太阳出来了。中午在田边吃饭,休息了一会儿,有些同学又干了起来。下午没干多久就收工,天色将晚,这时大家都饥肠辘辘了。晚上休息时,有位学生小声对我说:张老师,你叫我们向贫下中农学习,我看他们的干劲还不如我们。我一时语塞,转念一想才对他说,现在是困难时期,肚子空啊,再说你们才干八天十天,农民一辈子干这又累又苦的活,那就不简单了。

有次与生产队长谈天,听他口音带着福州腔,我就问道:西洋人说的是闽南话,你的话怎么像福州话呢?他答道:是啊,这个村的人都讲福州话,我们的祖先是为了逃荒、逃避抓壮丁从闽侯那一带迁到这里来的,就这样一代代传下来了,这里的风俗习惯也像福州。队长的一席话使我沉思良久:农民真不容易啊。后来我翻阅清朝道光癸巳年重刊的永安县志,发现所插的地图上在三十八都西洋公馆以北就有“芹菜洋”三个字,如果这就是现在的芹菜洋那这个村庄至少已有一百七十年的历史记载了。

永安师范历史上就有过"笠剑学风"和"三杆主义"。笠剑学风,就是戴上斗笠学习农民参加劳动生产,学习士兵拿起枪剑杀敌人。三杆指笔杆、枪杆和锄头杆,就是拿起笔杆宣传抗战,拿起枪杆准备杀敌人,拿起锄头杆参加劳动生产。1941年改称永安师范后,一直坚持这种学风和教育方针,长期积累,终于形成重视体力劳动的校风。究其原因,一是校长和教师的带头示范,以身作则。二是劳动教育措施落实,如菜地、农场、下乡。三是学生多来自农村,积极响应、助推。一种优良校风一旦形成,学校就成为熔炉。学生来到这里学习,耳濡目染,有样看样,爱劳动的自觉光荣而坚守,原来不爱劳动的也乐于学好,劳动之风越来越浓。上世纪六十年代,永师扩大规模,增办幼师班。所招女生多有些娇气,刚入校时,肩不能挑手不能提,见老学生挑粪,辄掩鼻而过,后来,她们变成热爱劳动,挑担施肥,乐而为之。不少老师特别是班主任如吕培地老师、雷风云、张恩炎老师等都锻炼成劳动能手。来自大都市上海的高尤英老师也打赤脚干起农活,年轻漂亮的郑崇斌老师怀着身孕还参加劳动。劳动的校风,将永远记载在教育史上,放射不灭的光芒!

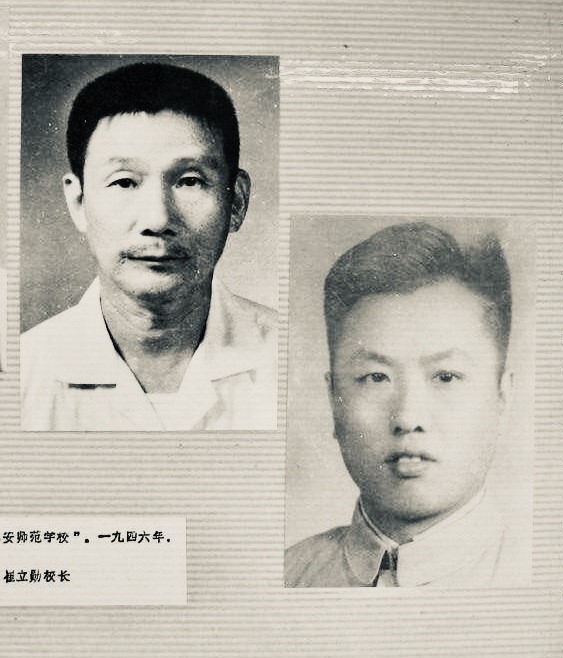

左:何邦基校长 右:崔立勋校长